박찬수 논설위원실장

보수 야당과 언론은 ‘평창이 아니라 평양올림픽’이라고 난리다. 하지만 북한이 남한 공연을 통해 ‘체제 선전’을 하는 대신에 우리는 얻는 게 없을까. 냉정하게 보면, 북한이 추구하는 ‘불확실한 이익’보다 남쪽이 얻는 ‘직접적이고 구체적인 이익’이 훨씬 크고 장기적이다.

이명박 정부 초기인 2008년 여름, 문화체육관광부의 고위 간부와 점심을 한 적이 있다. 그때 그 인사는 이런 말을 했다. “지방자치단체의 국제대회 유치 경쟁이 너무 심해요. 대구 세계육상선수권대회와 전남 포뮬러1(F1) 개최, 인천의 아시안게임 유치 신청도 그렇고…, 평창은 또 겨울올림픽 유치에 나선다죠? 유치는 지역에서 해도 결국 국고로 엄청난 투자를 할 수밖에 없는데, 언론이 이런 건 왜 지적 안 하는지 몰라요.”

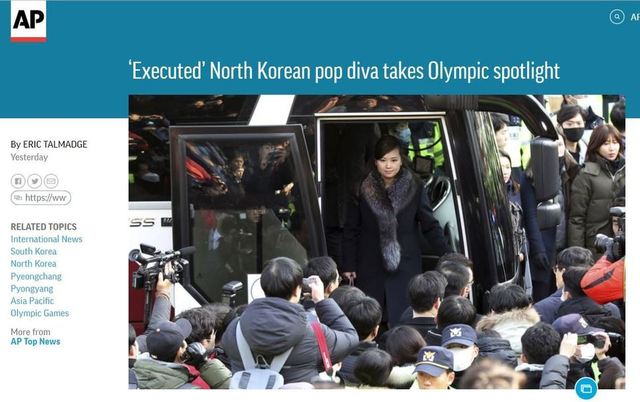

그의 말과 달리, 이명박 정부는 평창올림픽 유치에 사활을 걸었다. 대통령이 직접 국제올림픽위원회(IOC) 총회에 참석했고, 유치에 도움이 된다는 이유로 국제올림픽위원인 이건희 삼성그룹 회장을 특별사면했다. 단 한사람만을 위한 사면은 정부 수립 이후 처음이었다. 이 대통령의 헌신적인 유치 활동을 폄하할 이유는 없다. 평창 지원에 온몸을 던졌던 건 2007년 노무현 대통령도 마찬가지였다. 그렇게 3수 끝에 개최권을 따낸 평창올림픽이 코앞에 다가왔다. 그런데 이상하다. 개최권 확보와 대회 성공을 위해선 뭘 해도 괜찮다고 외치던 보수 야당과 언론이 오히려 올림픽 의미를 깎아내리고 흠집 내는 데 열심이다. 시작은 북한의 참가 결정과 현송월의 남한 방문이었다.

현송월이 사전답사단을 이끌고 직접 온 건 뜻밖이지만, 그만큼 예술단 공연에 거는 북한 당국의 ‘기대’를 반영한다. 보는 시각에 따라선 그걸 ‘체제 선전의 기대’라 말할 수 있다. 보수 야당과 언론이 ‘평창이 아니라 평양올림픽’이라고 난리치는 이유다. 하지만 북한이 남한 공연을 통해 ‘체제 선전’을 하는 대신에 우리는 얻는 게 없을까. 냉정하게 보면, 북한이 추구하는 ‘불확실한 이익’보다 남쪽이 얻는 ‘직접적이고 구체적인 이익’이 훨씬 크고 장기적이다. 바로 평창올림픽 성공을 통한 경제적 효과다.

북한을 ‘로그 스테이트’(rogue state·불량국가)라 비난하면서도 세계 어느 나라든 자국 행사엔 북한을 끌어들이려 애쓴다. 북한이 참가하면 전세계 미디어의 관심을 끌며 흥행할 수 있기 때문이다. 수백명의 북한 예술단이 평창을 ‘평양’처럼 꾸민다면, 그만큼 강원도와 평창은 전세계 미디어의 초점이 될 테고 대회 이후에도 남한의 대표적 관광지로 각인될 수 있다. 지금이야 올림픽 전야의 들뜬 분위기 속에 손익계산서를 저만치 밀어놓았지만, 성화가 꺼진 뒤 오래 두고 찾아올 ‘올림픽의 저주’를, 나는 걱정한다. 좋든 싫든 지금 평창에 북한 대표단이 오는 것만큼 확실한 홍보전략은 없다.

물론 ‘아무리 성공이 중요해도 정체성을 훼손하는 게 옳으냐’고 주장할 수는 있다. 한번 돌아보자. 이명박 대통령이 평창을 위해 이건희 한사람을 특별사면했을 때, ‘명분에 얽매이지 않는 현실적 결정’이라며 쌍수를 들어 환영한 게 자유한국당과 보수 언론이었다. 그때 <중앙일보> 사설은 “국가 이익이 우선이라는 (정부) 판단을 환영한다. 국가적 대사에 꼭 필요한 인재가 있다면 사면뿐 아니라 그 무엇이라도 하는 게 마땅하다”고 썼다. 올림픽 성공을 향한 불타는 염원이 지금은 왜 사그라들었는지 궁금하다. 사회정의와 ‘법 앞에 평등’이란 헌법 가치를 훼손할 때는 괜찮고 북한 선수단·예술단의 방문엔 흔들리는 게 ‘국가 정체성’이라면, 도대체 그런 정체성은 누구를 위한 것인가.

북한 선전활동이 남한 사회를 어지럽힐 거란 염려는 기우일 뿐이다. 남북 단일팀에 대한 젊은층 반발이 그 방증이다. ‘같은 민족이니까 통일해야 한다’는 당위적 통일론은 날이 갈수록 힘을 잃고 있다. 이건 또다른 의미로 보수뿐 아니라 남한 진보 진영에 큰 과제를 던진다. 이산가족 상봉에 눈물이 마르지 않던 시대는 지나고 있다. 이런 시대에 북한 예술단 공연이 얼마나 남한을 흔들 수 있을까. 정말 얄미운 건, 야당과 보수 언론 역시 이를 모르지 않는다는 점이다. 알면서도 평창을 ‘평양’이라 부르는 건 오직 현 정권에 빨간 딱지를 붙여 흔들려는 생각 때문일 것이다

걱정해야 할 건 ‘평양올림픽’이 아니다. 대회 기간 중 북한 대표단과 예술단을 두고 일어날지 모를 크고 작은 논란에 더 신경써야 한다. 보수 세력의 무분별한 ‘혐북’ 행동과 북한의 경직된 태도가 어우러지면 어떤 돌발 상황이 발생할지 알 수 없다. 남북 이질화 탓에 무심코 한 행동이 상대방에겐 큰 상처를 줄 수도 있다. 그걸 견디고 극복하며 익숙해지는 연습을 해야 교류협력의 폭을 넓힐 수 있다. 평창올림픽이 그런 기회가 되길 바란다. pcs@hani.co.kr