김영희

논설위원

롤러코스터를 탄 것 같은 나날이다. #미투가 몰고 온 변화의 움직임이 반갑다가도, 아직 갈 길이 멀다는 아득함이 하루에도 몇번씩 밀려온다. “더불어민주당은 순박한 처녀의 순결을 유린한 책임을 통감하고…” 안희정 전 충남지사를 비판한 바른미래당 충남도당의 성명서 구절이다. 자유한국당의 성폭력근절대책특별위원회 위원장이란 여성의원은 “우리에게 있었던 불미스러운 일들은 거의 터치나 술자리 합석에서 있었던 일들”이라며 성추행은 가벼운 일이라는 듯 말했다. 이런 전근대적 인식이 성폭력을 양산하고 피해자들을 침묵하게 했음을 알 리도 없고 알려고도 않는 이들이 ‘성추문 종합선물세트’(자유한국당 논평) 비난을 쏟아낸다.

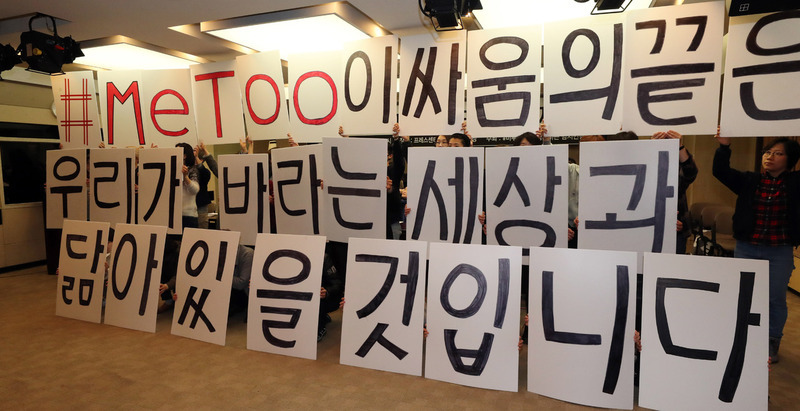

15일 오전 서울 중구 프레스센터에서 열린 ‘#미투운동과 함께하는 범시민행동’ 출범 기자회견에서 성폭력에 대한 왜곡된 인식을 바로 잡아야 한다는 취지의 퍼포먼스가 열리고 있다. 김경호 선임기자 jijae@hani.co.kr

누구나 말하듯, 성폭력이 특정 진영의 문제는 아니다. 오히려 젠더 권력관계가 이데올로기를 뛰어넘어 얼마나 뿌리 깊은지 적나라하게 드러낸 것일 뿐이다. ‘진보진영’이란 범주가 어디까지인지도 보는 이에 따라 견해가 다양하다. 박희태 전 의원부터 장자연 사건까지, 보수 기득권엔 만연해 있지 않냐고 말하는 이들도 있을 것이다.

하지만 그렇다고 ‘정상참작’ 될 일은 아니다. 수십년간 우리 사회에서 진보(라 불리는 이들)는 보수와 비교하며, 도덕성과 명분에서 상대적 우위를 누려왔다. 특히 정치권에선 손쉬운 무기이자 자산이었다. 그 익숙함에 지금도 ‘아직 터지지 않았지 보수가 더 심한데’ 같은 생각에 빠져 있지는 않은가. “있을 수 없는 일” “죄송하다”는 말은 있지만, 자신들이 내세웠던 보편적 인권에 어떻게 모순되는지, 자신들이 말해온 민주주의에 근본적으로 무엇이 결여되었는지, 통렬한 성찰을 아직 보지 못했다.

징후나 기회가 없었던 건 아니다. 돌이켜보면 2000년 ‘운동사회 성폭력 뿌리뽑기 100인위원회’가 던진 충격 앞에서 진보적 가치를 추구한다는 이들이 얼마나 치열하게 고민했나 싶다. 그해 5·18 전날 밤 새천년민주당 의원들의 가라오케 파문 땐 ‘잘못했지만 이 정도로 매도될 일은 아니잖아’라는 마음이 혹시 있진 않았던가, 나 자신 또한 돌아봤다.

“안희정부터 봉도사까지… 이명박 각하가 파묻히고 있다”(김어준 시사평론가)는 말은 수십년 전 대학가에 통용되던 논리를 떠올리게 했다. ‘여성문제도 중요하지만 우리 사회 주요 모순은 계급모순’이라는 일종의 ‘거악 논리’ 말이다. 엠비는 파묻히지도 않거니와, 그래도 걱정이면 그것대로 더 열심히 파헤치면 된다. 게다가 지금 #미투는 화석이 되어버린 구조를 겨우 뚫고 나온 절박한 외침이다. 어쩌면 이 구조야말로 거악이 아닌가. <코끼리는 생각하지 마>까지 끌어들이지 않아도 ‘공작’ ‘변질’ 같은 단어가 어떤 프레임을 덧씌울지 알 만한 이들이다. 그런데도 계속되는 데에선, 80년대와 크게 달라지지 않은 인식의 그림자마저 엿보인다.

성폭력과 성차별적 구조가 진보만의 문제는 아니지만, 난 정면으로 진보의 문제로 삼길 바란다. 가혹할 정도로 분노하고 실망하고 비판하는 건, 그래도 바뀔 수 있는 쪽이라 믿기 때문이다. 사회 구성원의 인식 변화는 절대 균질적으로 일어나지 않는다. 문제의식이 더 있는 쪽이 목소리를 내며 깨뜨려 가는 것이다. “설거지는 여자”나 돼지발정제 같은 사고를 하는 이들이 아니라.

안희정 전 지사의 트위터 지지모임이 “가해자의 정치철학은 의미가 없다”며 낸 성명서의 한 구절에 오래 눈길이 갔다. “저희는 지키고자 했던 민주주의의 의미를, 시민의 의무를 다시 생각하고자 합니다.” 우리의 민주주의가 완전하지 않음을 인정하고, 깨져 가면서도 바뀌겠다는 ‘각성’. 이런 이들이 늘고 있기에 절망스럽지만은 않다. dora@hani.co.kr