화가 정봉숙(59)씨의 특별한 전시회가 6~18일 <대전방송>(TJB) 갤러리고트빈, 19~22일 국립부여박물관에서 연이어 막을 올린다. 그의 전시가 특별한 것은 병든 부모를 돌보느라 창작에 몰입해야 할 청·장년기를 보내고 늦은 나이에 쏟아낸 예술혼을 엿볼 수 있어서다.

서양화를 전공한 그는 1988년 대학원을 마치고 유학을 준비했으나 떠나지 못했다. 어머니가 뇌졸중으로 쓰러져서다. 늦둥이인 그는 거동을 못 하는 모친의 손과 발이 됐다. 어머니는 세상을 떠난 2014년까지 3차례나 더 쓰러지면서 어린아이가 됐다. 그 사이 버팀목이던 아버지도 3년여 투병하다 어머니에 앞서 1997년 고인이 됐다. “작가의 길이나 결혼을 생각할 겨를도 없이 고향인 부여에서 하루하루 엄마를 돌봤어요. 아빠·엄마를 보내고 보니 세월이 참 많이 지났더군요.”

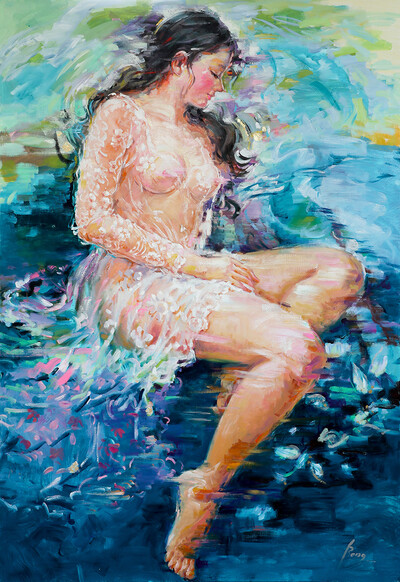

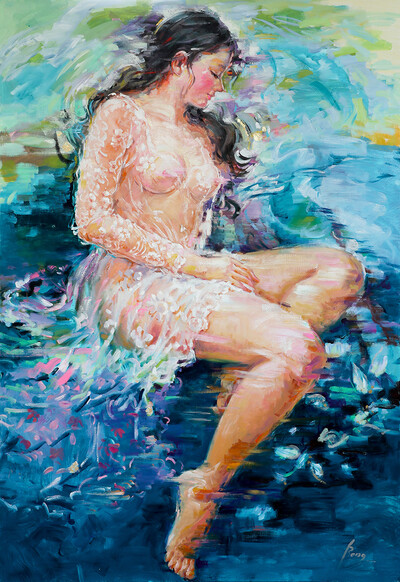

‘이순을 넘어-봉수기 대작대전 100점 전’ 이름이 붙은 이번 전시회에서 그는 풍경, 연꽃, 모란, 누드, 습작 등 700호 대작부터 4호 소품까지 100점을 선보인다. 작품 ‘수련’은 파란 연못물과 분홍색 수련이 마치 모네의 작품을 연상시킨다. 엄마 품에 안겨 잠든 아이, 아이의 뽀뽀를 받으며 미소 짓는 엄마 등 가족 그림은 진한 색감과 투명한 빛, 통통한 등장인물까지 르누아르의 풍성함을 닮았다.

복고적인 화풍은 그가 30년 만에 복귀해 최근의 화단 경향을 따라잡지 못하기 때문일까. 지역 화단은 그의 화풍은 경험과 품성에서 비롯됐다고 평한다. 청소년이던 그를 지도한 스승인 정찬국 부여문화원장은 “그의 그림은 지극한 효심이다. 보는 이들에게 따뜻한 위로를 준다”고 평가했다. 권경태(한국화가)씨는 “블루도 따뜻한 색이 될 수 있다는 걸 처음으로 느꼈다. 누드는 대상이 여성이고 포근하다 보니 돌아가신 어머니가 떠올라 눈물이 난다”고 했다.

정봉숙 작가는 엄마가 그에게 각별한 선물을 했다고 말한다. “말씀도 못 하셨는데… 하루는 크레파스를 쥐여 드렸더니 누워서 그림을 그리시는 거예요. 늘 그려왔던 것처럼 너무나 당연한 모습으로…” 어머니는 98년부터 크레파스를 쥘 수 있었던 2008년까지 10년 동안 50여점의 그림을 남겼고, 그는 어머니의 작품으로 전시회를 열기도 했다.

그는 엄마를 보내고 화실에 박혀 꿈쩍도 하지 않고 그리고 또 그렸다. 작품은 2016년 서울 인사동 이즈갤러리에서 선보였다. “28년 만의 외출은 정말 어색하더군요. 마음을 가다듬고 엄마와 추억을 떠올리며 작업했어요. 태어나고 그림을 공부한 터전에 다시 서게 돼 행복합니다.”

송인걸 기자 igsong@hani.co.kr, 사진 정봉숙씨 제공