【짬】 과학전문 번역가 양병찬씨

양병찬씨에게 요즘 많은 번역가의 일터는 카페인 것 같더라고 했더니 “배부른 소리”라는 답이 돌아왔다. “저는 아무 곳이나 앉으면 기본 6시간은 집중합니다. 카페 갈 돈도 없고 시간도 없어요.” 가장 좋아하는 과학 저술가는 영국 출신 신경과학자인 올리버 색스(1933~2015)란다. 그는 올해 초 색스의 마지막 저서 <의식의 강>을 번역해 펴냈다. “색스는 젊은 시절 한때 난봉꾼으로 살다 정신을 차려 의사가 된 인물이죠. 동네에 의원을 열어 환자를 돌보며 자기만의 학문 세계를 일구었어요. 글도 따듯하고 문체도 뛰어납니다.”

김정효 기자 hyopd@hani.co.kr

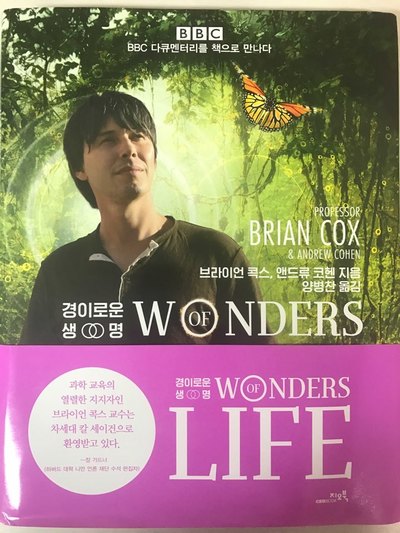

“어떤 분들은 저를 ‘사회간접자본’ ‘공공재’라고도 부르지만 제가 가장 좋아하는 별칭은 ‘지식 전달자’ 혹은 ‘생명의 파수꾼’입니다.” 이름난 과학번역가 양병찬(58)씨 말이다. 그는 2003년부터 지금껏 매일 새벽 3~4시에 일어나 최신 과학 정보를 한국어로 옮기고 있다. 미국과 영국의 과학 전문지 <사이언스>와 <네이처>에 실린 생명과학과 의학 관련 최신 뉴스를 번역한다. 이 기사는 한국과학기술정보연구원(2014년까지), 포항공대 생물학연구정보센터 사이트에 올라온다. 주말엔 잡지에 길게 실린 특집기사를 주로 옮긴다. 2014년 이후론 과학책도 10권 이상 옮겼다. <센스 앤 넌센스> <자연의 발명> <물고기는 알고 있다> <핀치의 부리> <의식의 강> <경이로운 생명> 등이 그의 번역물이다.

“내년 7월까지는 번역 계약이 꽉 차 있어요.” ‘양병찬의 과학번역 7대 정석’이 쉽게 검색될 만큼 그는 과학계의 고수 번역가다. 1960년생이니 50대 중반의 나이에 과학 번역계의 신예로 깜짝 등장한 것이다. 그는 1만 시간을 넘어 3만 시간의 법칙을 얘기했다. 중앙대 약대를 졸업한 43살 때부터 시작한 과학정보 번역에 들인 시간이다. “1만 시간이면 근육이 노동을 기억한다”는데 3배를 했으니 어지간히 내공이 붙지 않았겠냐는 것이다. 인터뷰한 지난 10일 오전에도 기사 두 꼭지를 옮긴 뒤 한겨레를 찾았단다. 한 꼭지가 보통 200자 원고지 15장이니 30장을 번역했다는 얘기다.

“6시간 번역한 뒤 아침을 먹고 2~3시간 잡니다. 그리고 점심을 먹은 뒤 6시간을 다시 번역해요. 이땐 주로 과학책을 옮기죠. 그리고 저녁 먹고 운동하면 오후 7~8시가 됩니다. 컨디션이 좋으면 2~3시간 더 번역하죠.” 하루 12~15시간을 번역하는 것이다. 왜 새벽에? “잡지에 기사가 올라오는 시간 때문이죠. 국내 일간지 기자들도 다 보잖아요. 제가 조금이라도 빨리 소식을 전하고 싶어서죠.”

IMF 금융위기로 사업 실패

39살에 중앙대 약대 들어가

생물학 등 과학공부에 빠져

39살에 중앙대 약대 들어가

생물학 등 과학공부에 빠져

2003년부터 과학 사이트에

‘사이언스’ 기사 등 번역해 올려

4년 전 시작 과학책 번역도 ‘호평’

‘사이언스’ 기사 등 번역해 올려

4년 전 시작 과학책 번역도 ‘호평’

왜 이렇게 지독한 노동을 자청하는 걸까? 답은 명쾌하다. 재밌기 때문이다. 그는 재수로 1980년 서울대 경영학과에 들어갔다. 대학원까지 나온 뒤 금융사와 기업에서 일했다. 1998년 구제금융위기 직전 선배와 사업을 도모한 게 인생을 바꾸었다. 돈 벌 계획은 실패했고 다시 대입을 치렀다. 직업 안정성을 좇아 만 39살에 중앙대 약대생이 됐다. “약대를 갔을 때 처음에 과학 쪽은 생각도 하지 않았어요. 그런데 유기화학이 너무 재밌더라고요. 약품이나 식품이 다 유기화합물인데, 이게 몸에 들어가 어떻게 작동하는지 들여다보는데 생동감이 있었죠.” 배고픈 건 참아도 궁금한 건 못 참는 성격이라 대학 내내 원서와 외국사이트를 뒤지며 과학 실력을 키웠단다.

양병찬씨는 최근 <비비시> 다큐멘터리를 토대로 쓴 <경이로운 생명>(지오북 펴냄)이란 책도 한국어로 옮겼다. 책이 내용이 풍부하면서 글맛도 있고 술술 읽힌다고 했더니 이렇게 답했다. “<비비시>의 스토리 텔링과 편집 능력이 놀라워요. 이 책은 진화를 물리나 우주의 영역까지 확장해 설명합니다. 기존 생물학자들도 생각하지 못한 발상이죠. <비비시>의 학술 능력이 서울대나 카이스트보다 더 나은 것 같아요.”

약대 졸업 뒤 3년은 약국에서 일했고, 그 뒤에 2014년까지는 약국을 직접 운영했다. 과학책 번역에 나선 뒤로는 약국을 쉬고 있다. 아내는 국어 교사다. 딸은 올해 중앙대 약대를 졸업했다. “아내 말이 ‘내가 대학을 보내줬는데 돈을 더 벌어야 하지 않겠느냐’고 해요. (언젠가는) 다시 약국을 할 겁니다. 하하.”

수입은? “영문 300쪽 책 한 권을 옮기면 번역료로 800만원을 받아요. 원고지 1매당 4500원 기준이죠. 그전엔 3천원이었는데 1년 전부터 50% 올랐죠. 한 권 번역에 보통 석 달이 걸려요. (과학기사 번역료를 포함해) 지난해 수입이 4천만원이었어요.”

80살까지는 이 일에 ‘올인’할 생각이다. 자기 이름의 책을 쓸 생각도 없단다. “3년 전 오십견이 오면서 술도 끊고 하루 1시간씩 운동을 하고 있어요.” 번역의 매력은? “저는 40살에 (과학공부를) 시작했어요. 그때 생각한 게 번역입니다. 그 나이에 연구는 힘들었죠. 새로운 지식 번역은 사회에 크게 기여하죠.” 덧붙였다. “지식 사용 그룹에 두 부류가 있죠. 기존 지식을 갈무리하는 사람과 새 지식을 채굴하는 사람이죠. 저는 후자입니다. 생명과학 쪽은 아침에 일어나면 새 지식이 계속 나와요. 내가 책을 쓰면 (채굴을) 멈춰야 합니다. 이미 나온 것을 챙겨야 하니까요.” 최신 지식 채굴은 번역에도 도움이 된단다. “최신 정보를 알면 올봄에 나온 과학책 번역도 쉽게 할 수 있죠.”

그가 정리한 과학번역 7대 정석의 첫 번째가 번역은 국어 실력으로 한다는 것이다. “번역의 70~80%는 한국어 실력입니다.” 요즘은 번역하면서 영어 사전을 볼 일이 없단다. “모르는 영 단어가 나와도 대부분 내가 짐작한 뜻이더군요. 국어사전을 더 봅니다. (아이엠에프 전에) 직장 생활을 하면서 보고서를 많이 썼어요. 대한항공 다닐 때는 현 조양호 회장에게 올리는 보고서도 자주 썼죠. 아내가 국어 교사라 도움이 많이 됩니다.”

좋은 과학책은 자신의 이름으로 직접 옮기고 싶다는 욕망도 크단다. “3~4년 전엔 영문과 출신이 주로 과학책을 번역했어요. 이들은 과학 용어를 우리말로 풀어버리더군요. 수소 융합을 수소를 합친다는 식으로요. 이렇게 하면 과학책이 아니죠.”

오전에 기사가 올라가면 사이트에서 보통 2천명 정도가 본단다. “제 에스앤에스 친구들까지 만 명 정도 봅니다. 대부분 과학계의 오피니언 리더들이죠. 똘똘한 만 명하고만 같이 가도 되지 않겠어요. 과학책은 많이 팔리면 5천권이죠. 제가 번역한 책은 대부분 5천권 이상 나갔어요.”

책을 옮긴 뒤 전공자들에게 감사 이메일이나 메시지를 많이 받았다면서 “대중적인 책보다는 그 분야에서 꼭 필요하지만 아직 번역되지 않은 책 중심으로 번역 작업을 계속하겠다”고 했다.