시작은 불편함에서 비롯됐다. 서로가 그랬다.

비서는 일이 신통치 않았다. 일을 잘 가르치려 시작된 말은 수위가 높아졌다. “아우 미친X, 저거 진짜 죽여 살려”, “너 머리가 있는 거니 없는 거니”, “너 강아지 훈련시키듯 해줄까. 개보다 못하다”…. 볼펜이 얼굴로 날아왔고 티슈박스에 맞아 손에 멍이 들었다. 비서는 정신과 치료까지 받으며 1년 반 이상 견뎠다. 일본 주재 대사관에서 총영사 A와 비서 사이에 벌어진 일이다.

외교부가 최근 발표한 갑질행위 감사 결과는 ‘을의 반격’이라 할 만했다. 외교부가 8월 한 달 갑질행위 신고를 받으면서 비서는 녹음파일 등을 제출해 알렸다. 상하관계로 업무 지시를 받는 입장에서 직장을 잃는게 두려웠을 것이고, 업무를 왜 더 잘하지 못할까 자책했을 것이다. ‘을’은 그렇게 인고의 시간을 견뎌왔다.

중징계 요구를 받은 유럽 지역 공관장 B의 사례를 보자. “요즘 표정 왜 이리 안좋아? 연애 관계 문제 있나”, “눈에 확 띄는 스타일이 아니니까 신문에 남자친구 광고를 내보지 그래”,“그러니까 결혼을 못하지”,“요즘은 노산이 문제야”…. 듣는 사람 입장에 따라 불쾌할 수 있는 사적인 발언이지만 당사자는 “그런 의도가 아니었다”고 해명했다고 한다. 중징계 의결 요구를 받은 공관장 C는 연필을 부러뜨려 벽에 던지는 등 위협적 행동과 욕설을 자주 일삼았다. 관저 요리사는 휴무일에 C의 밥을 챙기느라 거의 쉬지 못했고, 식재료를 사비로 부담하기도 했다. 긴급하지 않은 업무로 근무시간 외에 수시로 카카오톡 업무 지시를 한 것도 공관장 D의 징계(서면 경고) 사유였다.

감사 결과를 보고 ‘이런 것까지 징계 사안이냐’는 반응도 나왔다. 외교부 당국자는 행위의 반복성, 다른 직원들이 본 평판까지 참고해 징계 여부와 수위를 결정했다고 한다. 단순히 ‘(갑질에 빗대) 을질’이라고 할 수 없는 이유다. 과거처럼 인격모독이나 사생활 침해가 ‘교육의 과정’이라거나 ‘업무를 원활히 하기 위해서’ 같은 핑계가 통하지 않는 시대가 된 것이다.

감사 결과를 살펴보면 ‘역(逆) 젠더 이슈’도 등장한다. 중남미 지역 공관에서 일하는 E씨는 외교단 행사에서 외국 대사관 직원의 옷에 얼음을 넣는 등 주사(酒邪)를 부렸다. 직원들의 연애사에도 관심을 보이며 “잤나. 설마 한 침대에서 잔 건 아니지”와 같은 말을 했다. E씨는 여자였다. 본인은 “친근감의 표현이었다”고 해명했다고 한다. 비서에게 막말을 한 총영사 A와 퇴근 후에 수시로 카카오톡 업무 지시를 한 공관장 D도 여성이다. 만약 이들이 남성이었다면? 성비위 사건인지부터 따져봤을지 모른다. 스스로 ‘여성(을)이기에 괜찮아’란 생각에 무신경했던 것은 아닐까.

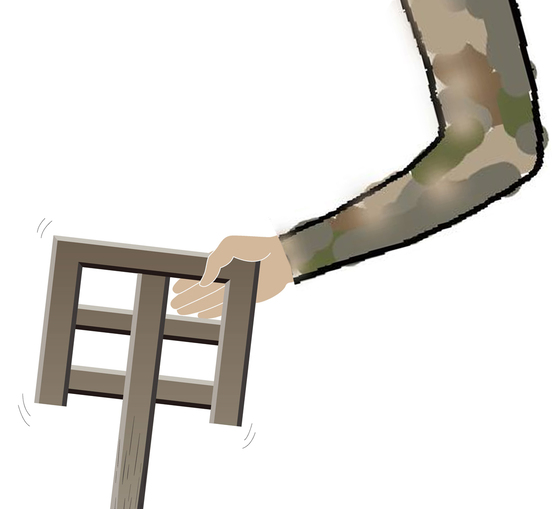

갑질이 공론화된 것은 누적된 을의 설움이 폭발했기 때문이다. “옛날에는 이 정도는 괜찮았는데…”라고 떠올리기에는 시대가 달라졌다. 불편함은 과거에도 지금에도 당연한 것이 아니다. ‘을의 반격’에 대처하는 방법은 의외로 간단하다. 입장 바꿔 잘 생각해보면 된다.

박유미 기자 yumip@joongang.co.kr