정여울의 내마음속 도서관

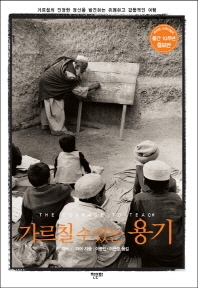

가르칠 수 있는 용기

파커 파머 지음, 이종인·이은정 옮김/한문화(2008)

파커 파머 지음, 이종인·이은정 옮김/한문화(2008)

책 제목부터 뭉클하다. 가르칠 때 가장 필요한 것은 지식이나 연설의 기술이 아니라, 마음 깊숙한 곳에서 우러나오는 ‘용기’라는 것을 절절한 체험의 아픔으로 깨친 사람만이 지을 수 있는 제목이기 때문이다. 교단에 설 때 가장 가슴 아픈 순간은 배움의 기회 자체를 포기한 아이들의 멍한 눈빛을 마주할 때였다. 어떤 아이들은 눈으로는 나를 보고 있으면서 마음으로는 이곳이 아닌 다른 머나먼 곳을 바라보고 있었다. 배움을 통해 무언가 소중한 것을 얻을 수 있다는 희망을 버린 아이들의 표정을 볼 때, 나는 무너져 내렸다. 나에게 필요한 것은 ‘포기하지 않고, 그럼에도 아이들에게 언젠가는 도움이 될 만한 무언가’를 가르칠 수 있는 용기였다. ‘가르침의 고통’을 벗어날 수 있는 유일한 길은 ‘어떻게 하면 더 쉽게 가르칠 수 있을까’하는 기술적인 문제를 넘어, 매순간 우선 나 자신이 ‘가르침이라는 더욱 뜨거운 배움’ 앞에서 주눅 들지 않을 수 있는 용기를 품는 것이었다.

수업을 할 때 나는 ‘배움을 의심하거나, 포기하거나, 믿지 않는 사람들’의 눈빛에 수없이 상처받았다. 그들이 ‘나의 공부나 가르침은 존재할 이유가 없다’고, 내 노력 자체를 부정하는 것 같았기 때문이다. 파커 파머의 책을 읽으면서 내 그런 생각이 얼마나 자기중심적이었는지를 깨달았다. 교육의 현장은 자기실현의 장이 되어서는 안 된다는 것을 깨달은 것이다. 아이들을 생각하는 마음이 물론 있었지만, 그 밑바닥에는 ‘내가 중요하다고 생각하는 것들을 아이들도 중요하다고 생각해주기를 바라는 마음’이 있었다. 그것이 내 자기중심성의 본질이었고, 나는 오랫동안 그 강력한 에고의 뿌리에서 벗어나지 못했다.

파커 파머는 교육의 현장에서 가장 필요한 것은 ‘끊임없이 자기를 비춰보는 자기인식(Self-knowledge)’과 ‘나의 실제 삶과 나의 교육 사이의 일체감’을 회복하는 일임을 일깨운다. 즉 교사가 가르치는 내용이 자신의 삶과 분열을 일으키지 않도록 하는 것, ‘나와 내가 전하는 메시지’가 학생들로 하여금 공통의 기억을 형성하여 서로 이질감을 느꼈던 배움의 공동체가 서서히 새로운 기억의 공동체로 거듭나는 것(re-membering). ‘나는 공동체의 진정한 구성원이 아니다’라는 소외감에 빠져있는 학생들에게 배움의 기억(remembering)을 통해 다시 공동체의 구성원으로 통합(re-membering)되는 희열을 경험하게 하는 것. 이것이 우리가 ‘가르칠 수 있는 용기’를 결코 포기해서는 안 되는 진정한 이유였다.

이 책을 통해 나는 내가 교육의 현장에서 느낀 아픔이 꼭 필요한 고통이었음을 깨달았다. 나는 이제 안다. 나는 가르치는 일을 사랑하기 때문에 고통 받는다는 것을. 그토록 사랑하지 않았다면 그토록 고통 받지 않았을 것이다. 그토록 잘 해내고 싶다는 강렬한 열망이 없었더라면 그토록 상처받지도 않았을 것이다. 내가 고통받을 때마다 사실은 ‘내가 가르치는 일을 사랑한다’는 증거를 경험한다는 것, 즉 고통이 자기인식의 또 다른 증거임을 알게 되자 마음이 한결 홀가분해졌다. 결국 가르칠 수 있는 용기는 나를 바꾸는 용기이며, 아이들이나 학부모들과 교육을 홀대하는 이 세상에 상처를 입어도 결국 ‘가르침이라는 이름의 최고의 배움’의 여정을 표기하지 않는 용기가 아닐까.

정여울 문학평론가