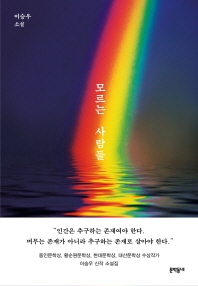

모르는 사람들

이승우 지음/문학동네·1만3000원<모르는 사람들>은 이승우(사진)의 열번째 소설집이다. 1981년 등단한 그가 그간 소설집과 비슷한 종수의 장편 역시 펴냈다는 사실을 상기하면 그는 아마도 한국 문단에서 가장 바지런한 작가에 속할 것이다. 단편으로 출발한 작가들이 어느 정도 연차가 쌓인 뒤에는 단편보다는 장편에 주력하는 것이 일반적인 터에, 장편과 단편을 고르게 열심히 쓰는 그의 존재는 특히 이채롭다 하겠다.

2014년부터 올해까지 발표된 단편 여덟이 묶인 이 책에서 맨 앞에 실린 두 작품 ‘모르는 사람’과 ‘복숭아 향기’는 각각 작가 자신의 아버지와 어머니에 대한 오마주처럼 읽혀 각별하다. ‘모르는 사람’의 아버지는 어느 날 문득 종적을 감춘다. 아버지의 실종을 두고 어머니는 여배우와 사랑의 도피행에 나섰다가 사고로 죽었다고, 근거도 없이 추측하며 저주한다. 쉰살 나이에 사라졌던 아버지의 소식이 다시 들린 것은 그로부터 11년 뒤. 환갑 나이가 된 아버지가 뜬금없게도 아프리카 레소토에서 선교사로 일하다가 말라리아에 걸려 숨졌다는 것이었고, 이번에는 막연한 추측이 아니라 엄연한 사실이었다. 몸에 맞지 않는 옷을 걸친 듯, 억지로 장인의 사업을 도우면서는 늘 어둡고 폐쇄적이었던 아버지가 아프리카에서 찍은 사진들에서는 한결같이 환하게 웃고 있는 모습을 보며 아들은 어머니와 자신에게 아버지가 “모르는 사람”이었음을 절감한다. 그러나 억눌렀던 자아를 뒤늦게 찾은 아버지에 대한 공감으로 이 이야기가 마무리되는 것은 아니다.

“평생 동안 다른 삶을 그리워하면서 사는 남자와 한집에서 살아야 했던, 그러나 정작 자신은 그리워할 다른 삶이 없었던, 그래서 자기가 붙어 있는 곳에서 자기를 떼어낼 생각을 할 수 없었던, 그래서 허전하고 화나고 숨막히고 어떻게 해야 할지 모르는데도 어떻게든 붙어 있으려고 버둥거렸을 어머니의 삶이 손에 잡히는 듯했다.”

표제작이 아버지 이야기에서 출발해 종내에는 어머니의 이야기로 귀결되었다면, ‘복숭아 향기’는 좀 더 직접적으로 어머니의 이야기를 한다. 역시 성인인 아들이 화자가 되어 소설을 끌어가는데, 아버지는 아들이 아주 어렸을 때 세상을 떴고 초등학교 교사인 어머니 홀로 아들을 건사했다. 어머니와 아버지가 신혼 시절을 보낸 지방 도시에 직장을 잡게 된 화자는 어머니가 감추고 말하지 않은 부모의 이야기를 뒤늦게 외삼촌한테서 전해 듣는다. 아버지가 의처증 비슷한 정신 질환을 앓았으며 화자의 할아버지가 그 일을 숨기고 아들을 결혼시켰다는 것이 그 이야기의 겉꺼풀이라면, 결혼 전에 아버지가 어머니에게 자신의 병을 고백했고 그럼에도 불구하고 “그 사람을 그냥 두고 달아나면 안 될 것 같”은 마음에서 어머니가 남편을 받아들였다는 것이 속내인 셈이다. 그 결혼은 결국 비극으로 마무리되고 말았지만, 과수원 집에서 처음 만나 장래의 남편한테서 고백을 듣던 어머니가 맡았다는 “복숭아 향기”는 자신의 치명적 결함을 솔직히 고백한 아버지의 진심 그리고 그 진심을 받아들인 어머니 자신의 순정한 마음을 상징한다 하겠다.

글 최재봉 선임기자, 사진 김경호 선임기자

jijae@hani.co.kr